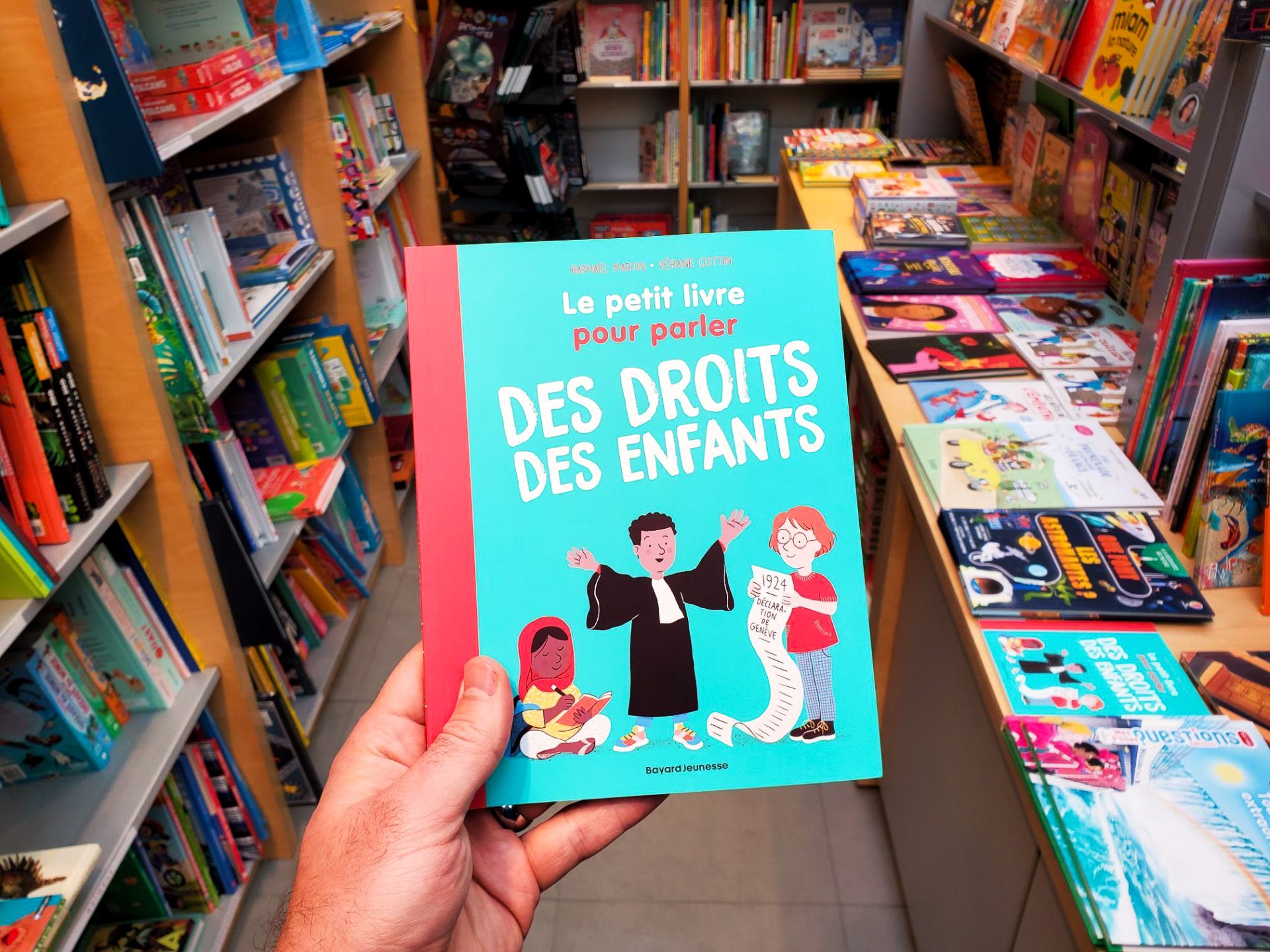

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) fête, cette année, ses 35 ans d’existence. L’occasion de mettre en avant un petit livre – grand par sa démarche – qui vulgarise les principes clés des droits des enfants. Pour rendre la lecture accessible, les pages sont illustrées et ludiques ; délivrant notamment des repères historiques, les difficultés de scolarisation pour les enfants en situation de handicap, ainsi que l’évolution des droits au sein de notre époque ultra-connectée. Une belle source d’inspiration pour comprendre et faire valoir ses droits.

« En France aussi, il reste bien des progrès à accomplir : même si l’instruction est obligatoire à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans, de très nombreux enfants en situation de handicap sont tout simplement… privés de rentrée. Par manque d’équipements, de formation des personnels de l’éducation et tout simplement d’école spécialisées. Quelle injustice. », peut-on lire à la page 21.

Petit résumé du livre

Raphaël Martin, à l’écriture et Vérane Cottin, aux illustrations, nous plongent dans une lecture au demeurant captivante. Il est vrai que l’on parle bien plus aisément des droits de l’homme ou des droits humains, alors que les droits des enfants, moins populaires, sont tout aussi importants. La preuve, il suffit de se rendre dans une école primaire, comme l’ont fait les auteurs, pour comprendre que les enfants ont des choses à dire ! Ce petit livre renferme une multitude de thématiques qui permettent aux jeunes lecteurs de mieux saisir des textes pas toujours facile à comprendre, les sensibiliser aux dangers existants sur internet, la publicité, la surconsommation, le harcèlement à l’école et en dehors, la défense de son propre corps et les limites à ne pas dépasser, mais aussi l’importance de prendre soin de notre Terre et d’aller à l’école, car ce droit n’est pas forcément respecté pour tous ni dans tous les coins de notre planète. Les droits pour les filles et les femmes, ainsi que le droit de s’exprimer sont également abordés et favorisent une ouverture d’esprit et le droit du libre choix. Une lecture signée Bayard Jeunesse qui laissera certainement l’opportunité aux plus jeunes d’aborder leur avenir dans un monde où leurs droits seront enfin respectés.

35 ans de la CIDE, ça se fête !

Le 20 novembre 1989, un texte a été adopté par l’unanimité de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; il s’agit de la Convention internationale des droits de l’enfants. 197 États se sont engagés à le respecter. Sans pouvoir de vote, les enfants dépendent des adultes. Ce texte vient alors rappeler que l’avenir se joue pour eux et qu’ils ont des droits. Il existe à ce jour quatre principes fondamentaux mis en avant par la CIDE : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, survivre et de se développer et le respect des opinions de l’enfant. « Plus qu’un texte fortement symbolique, la Convention énonce les droits fondamentaux des enfants et est juridiquement contraignante pour les États signataires. Ces derniers s’engagent à publier régulièrement des rapports qui permettent au Comité des droits de l’enfant des Nations unies de contrôler la mise en œuvre effective du traité. », peut-on lire sur le site de l’UNICEF.

Par ailleurs, le Délégué Général aux droits de l’enfant invite tous les enfants et les jeunes qui contribuent à alimenter régulièrement les réseaux sociaux mais aussi toutes celles et tous ceux qui voudront fêter avec nous la Convention qui défend leurs droits. → Inscription au goûter d’anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (35 ans !)

La Fondation pour l’Enfance

Soutenue par l’édition Bayard Jeunesse et abordée dans le Petit livre, la Fondation pour l’Enfance a été créée en 1977 par Anne-Aymone Giscard d’Estaing. Sa mission principale est de protéger les enfants contre toutes les formes de violences. Elle collabore à la fois avec les pouvoirs publics pour faire évoluer les lois et mène des actions de préventions auprès des professionnels du secteur de l’enfance ainsi des sensibilisations auprès du grand public. Ses domaines d’intervention sont les risques numériques, l’éducation sans violence et l’accompagnement à la parentalité. Pour défendre le bien-être, les droits des enfants, des adultes et même des institutions agissent pour faire évoluer les consciences et se mettent en action. C’est le cas de Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’Enfance qui déclare dans l’ouvrage : « Comme les adultes, les enfants ont le droit d’avoir un avocat : c’est leur porte-parole devant la justice. Si un enfant est victime de chantage sur Internet, de violences ou autres…je fais en sorte que sa parole soit entendue et crue, et je travaille pour que la justice le reconnaisse comme victime et lui apporte une réparation. Quand un enfant se confie à moi, c’est toujours un soulagement pour lui, comme s’il se débarrassait d’un fardeau. Et je ne révèle jamais ce qu’il me raconte, même pas à ses parents. Top secret. »

→ Plus d’infos sur la Fondation pour l’Enfance

Samuel Walheer

À LIRE AUSSI :

-

En Avant ! – Fête des droits de l’enfant et des jeunes

-

Des recommandations pour protéger les droits des plus jeunes dans l’espace numérique !

-

« Notre santé, nos droits », la nouvelle campagne de l’OMS pour la journée mondiale de la santé

-

Un Mémorandum en faveur des droits des enfants en Belgique et partout dans le monde