Déjà presque 2 ans que le Covid gère nos vies. Avec des conséquences plus néfastes sur la santé mentale de certaines catégories de personnes, dont les jeunes. Le symposium « J’avais 20 ans en 2020 » des Mutualités Libres, diffusé en ligne début décembre, a permis à de nombreux jeunes, experts ou acteurs du terrain de s’exprimer sur l’impact parfois désastreux de la pandémie. Compte-rendu.

Pour intervenir au sein de ce symposium 100% digital qui a rassemblé par moins de 350 personnes :

- Dr. Hans Kluge, directeur de l’OMS Santé Europe

- Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé

- Xavier Brenez, directeur général des Mutualités Libres

- Prof. Dr. Véronique Delvenne, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, Chef de service de Pédopsychiatrie à HUDERF, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’ULB

- Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, psychologue, Docteur en Sciences Médicales, Professeur de Psychiatrie au KULeuven

- Eveline Couck, Public Affairs Officer UNICEF

« L’impact pourrait durer toute la vie si des solutions ne sont pas vite trouvées »

Première intervention par le Dr. Hans Kluge, directeur de l’OMS Santé pour l’Europe, qui a commencé par avancer quelques conséquences assez préoccupantes du Covid chez les jeunes : baisse de 17% du bien-être mental (déclaré), augmentation du chômage, hausse de la pauvreté et de la délinquance, risque plus élevé de décès prématurés… Un impact à multiples facteurs donc, qui, selon H. Kluge, pourrait durer toute la vie si des solutions ne sont pas vite trouvées. « Il faut changer la vision de la santé mentale pour une meilleure compréhension commune et unir les forces entre secteurs ! », insiste-t-il. Et en terme de solutions face à cette crise, l’OMS n’a pas chômé : engagement de jeunes pour créer une alliance, main tendue aux initiatives de solutions innovantes, création d’un nouveau cadre européen sur les questions de santé mentale, appel aux écoles et universités pour améliorer l’apprentissage socio-emotionnel, mise sur pied d’une coalition Santé Mentale pour l’échange de bonnes pratiques…

Un Ministre de la Santé préoccupé

Place ensuite au discours préenregistré par le Ministre Franck Vandenbroucke. Il a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation et s’est prononcé sur les solutions et les moyens alloués depuis le début de la crise.

Quand les jeunes témoignent

Petit intermède émotion pour poursuivre, au sein duquel les jeunes eux-mêmes ont pris la parole. Quatre visions pour quatre vécus différents de la crise. Certains s’y sont résolus, d’autres ont failli se suicider. « J’ai fait une petite bêtise ; j’ai pris plein de médicaments d’un coup… », a avoué une jeune fille en ajoutant qu’il ne faut pas avoir peur de parler de ses problèmes à un professionnel. Un autre garçon ne s’est, par contre, pas vraiment senti affligé, mais entendait autour de lui des gens qui n’allaient vraiment pas bien. « J’ai vraiment ressenti un impact sur ma santé mentale, car je ne me sentais plus du tout à l’aise avec moi-même », a encore exprimé un jeune.

En fin de symposium, lors du débat, Loredana, membre du conseil des jeunes au gouvernement, a réagi à ces clips vidéos : « Je me suis vraiment reconnue et j’ai beaucoup d’empathie pour eux. Je suis passée par différentes humeurs moi aussi, mais la plupart du temps, je me sentais seule face à mes cours à distance ; j’ai ressenti des doutes, de l’incertitude, c’était réellement difficile. » Elle a ensuite rappelé qu’il faut prendre les jeunes au sérieux et ne pas les stigmatiser ; « ne pas minimiser le fait qu’on souffre nous aussi ».

Résultats de l’enquête des Mutualités Libres

Pour bien faire comprendre l’ampleur du problème, Xavier Brenez, directeur général des Mutualités Libres, a laissé les chiffres et les données parler à sa place. Voici donc quelques résultats de l’enquête effectuée en septembre par la mutualité sur l’impact du Covid sur la santé mentale des jeunes (1.000 jeunes entre 15 et 25 interrogés) : le taux de suicide a grandement augmenté (la Belgique est désormais 11e mondiale) ; 12% des jeunes prennent des médicaments pour mieux dormir ; 80.000 jeunes ont été admis à l’hôpital ou dans d’autres institutions pour des problèmes de santé mentale ; il y a eu 200.000 télécommunications avec des psys ; la consommation d’antidépresseurs a augmenté ; 80% des jeunes ont ressenti un impact sur leur vie sociale ; 58% sur leur santé mentale ; 48% sur leur santé physique ; 40% sur leurs finances ; les filles semblent être plus impactées que les garçons et prennent plus d’antidépresseurs ; plus d’1/3 ont hésité ou hésitent encore à demander de l’aide ; la plupart ressentent de l’incertitude et de l’insécurité ; ils souffrent de la privation de liberté et de la solitude… Ce qu’il faut dès lors, c’est protéger ces jeunes contre les préjugés et la stigmatisation. Il faudrait aussi des aides psychologiques plus accessibles aux jeunes (applications, suivi en ligne…), ainsi qu’une réduction drastique de l’attente lorsque la démarche d’aide est entamée.

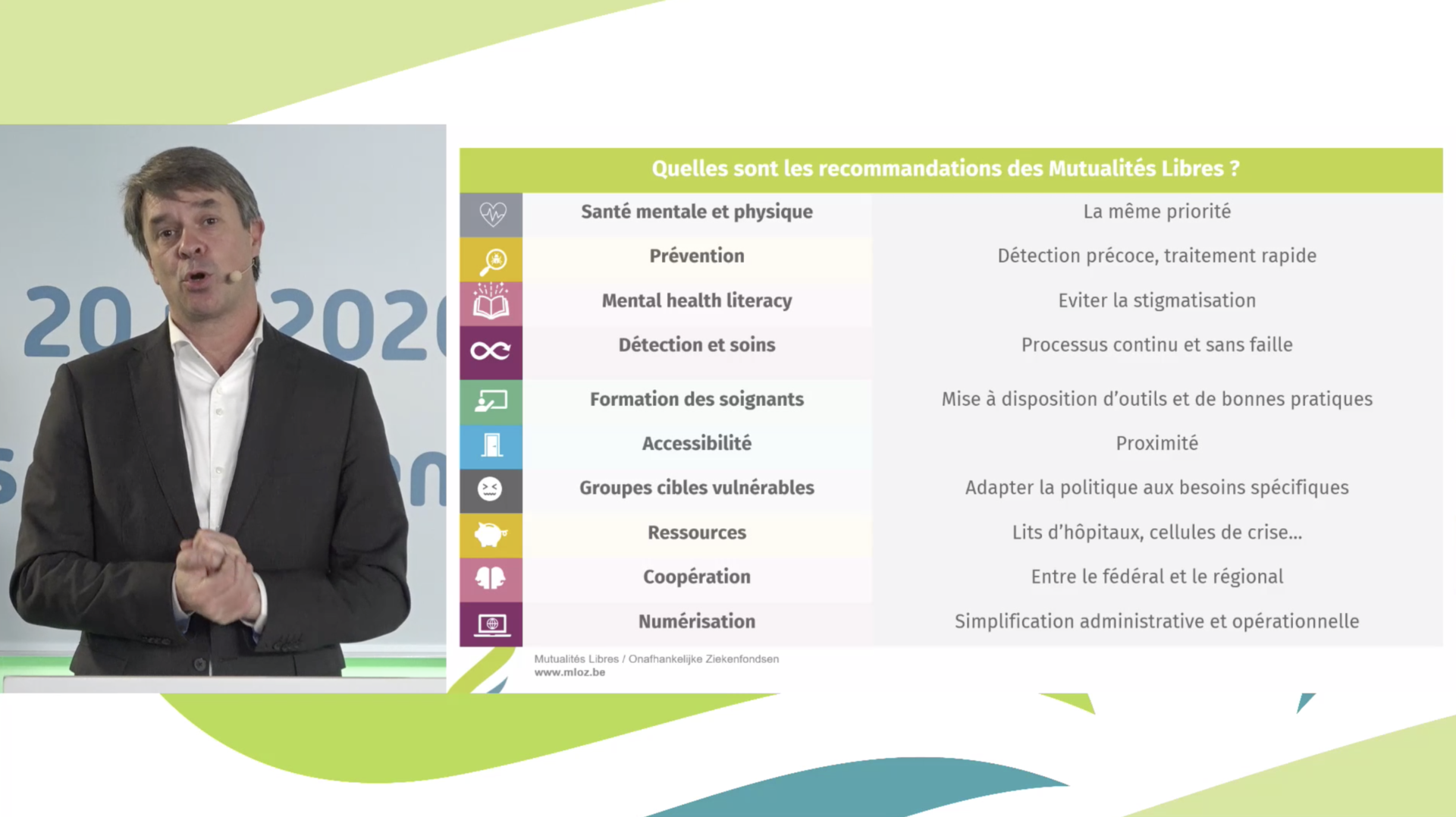

Voici finalement ce que recommandent les Mutualités Libres :

Des urgences pédopsychiatriques complètement saturées

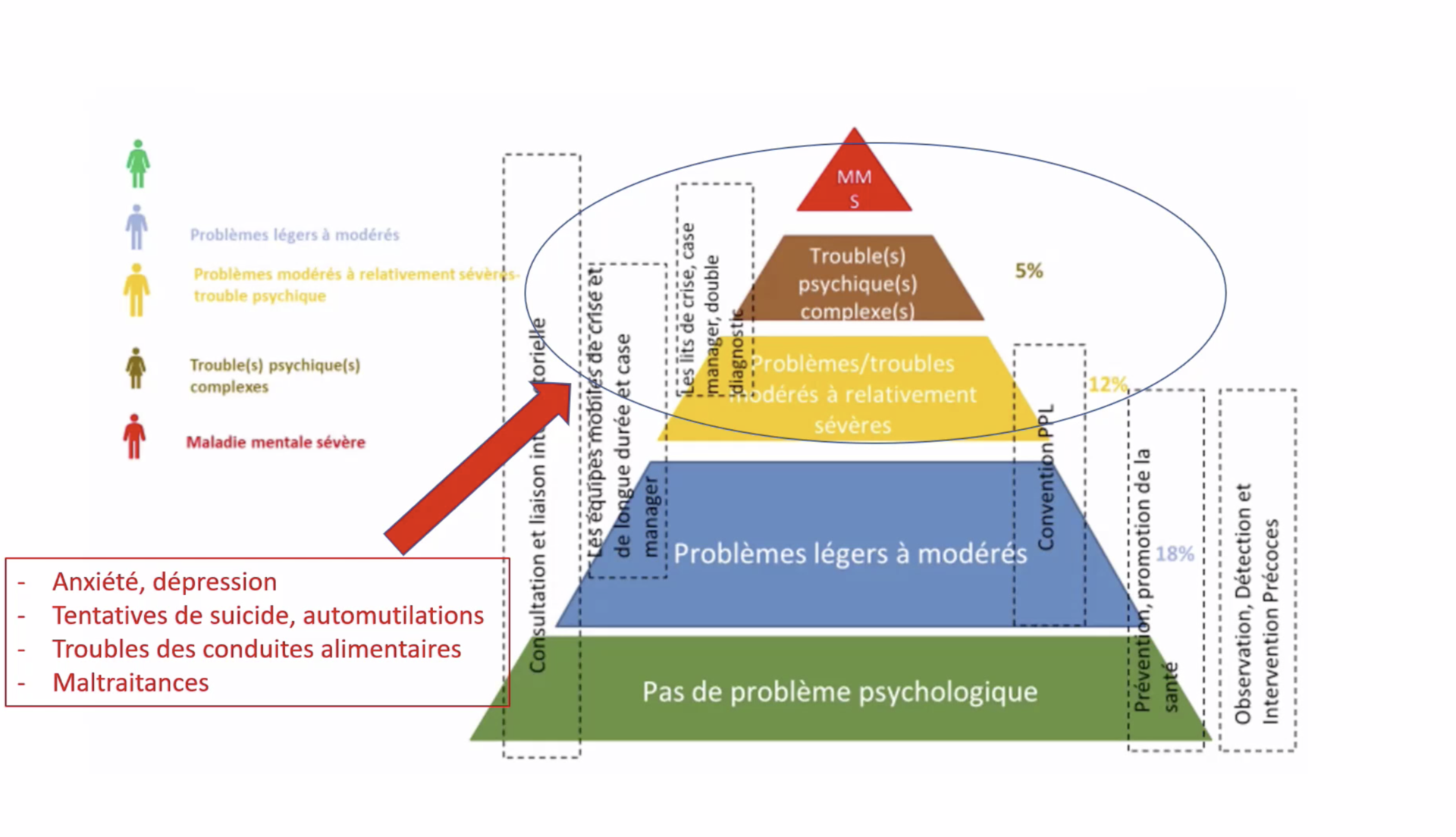

Pour la Prof. et Dr. Véronique Delvenne, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, chef de service de Pédopsychiatrie à l’HUDERF et Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’ULB, le pic des problèmes de Santé Mentale chez les jeunes était prévisible, mais s’est accéléré à cause de la crise. Ces jeunes sont dans une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte et cela les rend particulièrement vulnérables. Depuis la fin de l’année 2020 jusqu’à aujourd’hui, les urgences pédopsychiatriques sont totalement saturées. En février 2021, l’Hôpital des Enfants a littéralement crié à l’aide auprès du ministère de la Santé ; un cri heureusement entendu. Mais cela n’empêche pas les hospitalisations pour mutilations, pour violences pour dépressions… Comme le Dr. Hans Kluge, le Dr. V. Delvenne insiste : « Un traumatisme, même léger, pendant la période de transition de l’enfance à l’âge adulte, peut s’aggraver s’il n’est pas traité précocement. »

Santé psychique des adultes en devenir

Avant dernière intervention par Ronny Bruffaerts, psychologue, Docteur en Sciences Médicales, Professeur de Psychiatrie au KULeuven. Il a principalement parlé de l’importance d’offrir à ces jeunes en transition des soins psychologiques appropriés afin que les effets s’en ressentent à long terme. Généralement, ceux qui avaient déjà des troubles légers sont plus susceptibles de développer des pathologies plus lourdes après une période de crise comme celle-ci. Ceux qui n’avaient pas de troubles ont quand même été touchés au niveau émotionnel. Beaucoup ont peur de l’avenir et ressentent des sentiments contradictoires face à leur futur. Il faut donc rester attentif à ce qu’ils puissent accéder à l’aide proposée en la rendant la plus accessible possible.

UNICEF en action : « What do you think ? »

Finalement, Eveline Couck, Public Affairs Officer à l’UNICEF, est venue présenter le projet « What do you think ? » qui consiste à entendre les jeunes sur toute sorte de sujets qui les concernent. Bien sûr la pandémie était l’un des sujets abordé. Voici par exemple un témoignage recueilli : « Il faudrait que l’on parle plus ouvertement de la santé mentale, afin que les jeunes ne se sentent plus seuls, que ce ne soit pas un tabou et que l’on n’ait pas l’impression d’être le seul dans son entourage à avoir des difficultés. Il faut pouvoir en parler pour que les jeunes osent plus vite demander de l’aide. » Une phrase qui fait clairement écho avec celle prononcée par Loredana, l’une des représentantes des jeunes au gouvernement.

→ Visionner le replay de l’intégralité du symposium juste ici !

Sofia Douieb

À LIRE AUSSI :

-

20 millions d’euros débloqués pour la psychiatrie infanto-juvénile

-

Covid-19, jeunesse et difficultés psychologiques : « fais aussi entendre ta voix »

-

Lettre ouverte de 60 pédopsychiatres : « Enfants et ados ont besoin de perspectives claires »

-

Santé mentale : un blog pour déstigmatiser les maladies psychiques

-

Santé mentale : vers une meilleure transition des ados à l’âge adulte