Le tant attendu Vice Versa 2 est sorti le mercredi 19 juin sur les écrans. L’équipe d’Hospichild s’est empressée d’aller le voir, accompagnée par un petit gars de 9 ans. Jeunes et moins jeunes en sont ressortis ravis. Car le sujet des émotions touche tout le monde et il faut parfois de nombreuses années pour réussir à les accepter sans en être constamment submergé. On vous recommande ce beau film d’animation signé Disney-Pixar, tout aussi réussi que le numéro 1 !

Les émotions chez les enfants, voici un sujet qui anime les parents du monde entier et qui fait couler pas mal d’encre dans le milieu professionnel. Il semblerait qu’on y prête bien plus d’attention qu’auparavant et que ces fameuses humeurs sont enfin prises en considération pour assurer un bon développement à nos petits bouts. Il y a peu, Hospichild testait un jeu vidéo nommé Asfalia, spécifiquement dédié à l’appréhension des émotions. De nombreuses initiatives en ce sens se propagent de plus en plus ; preuve que le sujet interpelle et fait réagir. Vice Versa 1 & 2 sont des films d’utilité publique qui vulgarisent et diffusent les bons messages pour les enfants et leurs parents. Et c’est bien pour cette raison que le succès est mondial.

Le pitch

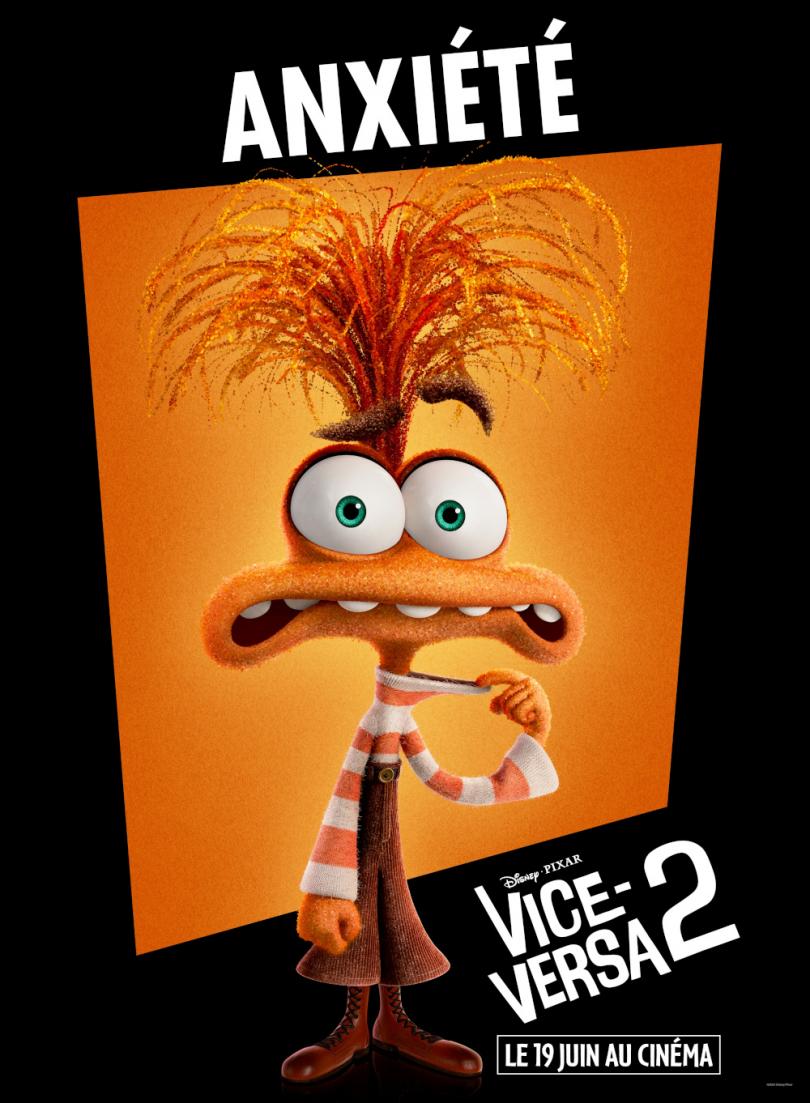

Riley est une petite fille gentille, posée, aimée par ses parents et ses amis. Elle est souvent joyeuse, parfois triste ou en colère. Elle peut aussi avoir peur ou être dégoûtée par moment. Mais depuis ses 13 ans, la puberté est venue chambouler pas mal de choses chez Riley. De toutes nouvelles émotions ont fait leur apparition : anxiété, envie, embarras, ennui et nostalgie. Elles sont représentées, dans le film, de manière symbolique, amusante et colorée. Anxiété, ce personnage orange, surexcité, aux cheveux déjantés, prend rapidement le contrôle et modifie quelque peu la personnalité de la jeune fille en reconfigurant son « système de croyances ». Cette nouvelle émotion dominante tente de chasser les émotions de base du quartier cérébral, persuadée d’agir au mieux pour Riley. Anxiété s’écrie : « Elle a besoin d’émotions plus complexes qu’avant. Vous n’êtes plus en mesure de répondre à ses besoins ! ». Mais les choses vont s’envenimer petit à petit, jusqu’à ce que la situation devienne incontrôlable. Joie est heureusement déterminée à remettre en place l’estime de soi de la jeune fille, sans se douter de faire également fausse route…

Interview, à chaud, de Zaki, 9 ans

Présent lors de la projection du 19 juin (date de sortie), le petit Zaki, 9 ans, était surexcité et euphorique devant ces personnages haut en couleur. Il s’est exprimé sans filtre sur ce qu’il a compris du message véhiculé, sur ses émotions préférées, sur ses propres émotions qui le traversent au quotidien…

Les émotions : gestion ou acceptation ?

Au cours de l’histoire, on observe un basculement dans l’attitude de certaines émotions. Anxiété, qui envahit totalement le système cérébral de la jeune fille, se rend compte petit à petit de son erreur. Ce n’est pas à elle, ni à aucune autre émotion de décider de qui est Riley. Cette dernière est composée de toutes ces émotions à la fois, qui ont bien du mal à s’entendre et à vivre en harmonie. Mais si elles sont écoutées et acceptées telles qu’elles sont, les conflits internes diminueront et permettront à l’adolescente de ne plus être submergée à ce point. Et par dessus tout, le message à retenir, c’est qu’il ne sert à rien de s’angoisser de choses qu’on ne peut pas contrôler. Quoi qu’il se passe, on peut relativiser et trouver en nous le positif. Chaque facette de nos personnalités et de nos émotions fait de nous qui nous sommes ; avec nos défauts et nos qualités.

Un défi plus grand pour les enfants neuroatypiques ou atteints d’autisme

Chez certains enfants ou adolescents dits neuroatypiques ou ceux atteints d’autisme, la gestion des émotions est d’autant plus compliquée. Ils ont notamment des difficultés à comprendre leurs propres émotions ainsi que celles des autres. Ils ne parviennent pas à déchiffrer les expressions faciales ou les mimiques. Pour eux, un sourire ou des pleurs ne sont pas systématiquement associés à la joie ou à la tristesse. Ils ont aussi du mal à analyser et à comprendre le contexte émotionnel d’une situation. Cela peut entraîner des réactions inappropriées qui perturbent leurs interactions sociales. Les troubles de la communication chez les enfants autistes les amènent souvent à réagir de manière contraire aux normes sociales établies. Par exemple, ils peuvent rire lorsque quelqu’un se blesse. Pour aider l’enfant, en tant que parents ou professionnels, plusieurs moyens sont possibles : montrer à l’enfant les indices physiques et le contexte de l’émotion ; utiliser des supports visuels ; imiter les émotions devant un miroir ; favoriser les interactions avec les autres ; arriver progressivement aux émotions complexes…

↓ Une petite vidéo pour finir, sur l’autisme et les émotions :

Sofia Douieb

À LIRE AUSSI :

-

Asfalia, nouveau « jeu-conte » interactif, aide les enfants à appréhender leurs émotions

-

Emoticocotte, un jeu et outil pour apprendre à gérer ses émotions

-

‘Comme des phénix’ : « Ce film pourrait changer la perception du handicap »

-

Documentaire : quand l’inceste s’invite dans “Une famille”

-

« Lycée Toulouse-Lautrec » : une saison 2 pour cette série audacieuse qui traite du handicap